La question de la responsabilité du christianisme dans l'effondrement de

l'empire romain d'Occident au Ve siècle ne peut pas être balayée comme étant

seulement la thèse de Voltaire, de Nietzsche et d'autres libre-penseur

anti-chrétiens. C'est la conclusion d'Edward Gibbon, le

plus célèbre historien sur la chute de l'empire Romain, et c'était aussi la prédiction du philosophe

païen Celse déjà au IIe siècle en cas de conversion de l'empire au

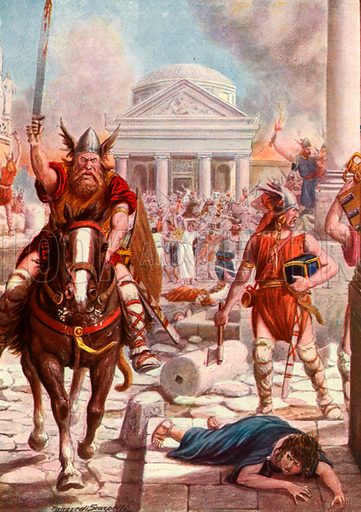

christianisme. Les contemporains du sac de Rome (en 410 par les

Wisigoths) jugèrent que l'adoption toute récente du christianisme (en 395)

était la cause directe de cette catastrophe. La polémique était telle

que Saint-Augustin écrivit justement son oeuvre majeure la cité de Dieu contre les païens pour répondre à cette accusation (le livre

le plus recopié au moyen-âge - voir

les chapitres 1-5 et chez son collègue Orose). On retrouve cette accusation contre le christianisme également chez le principal historien antique

pour cette période: Zosime.

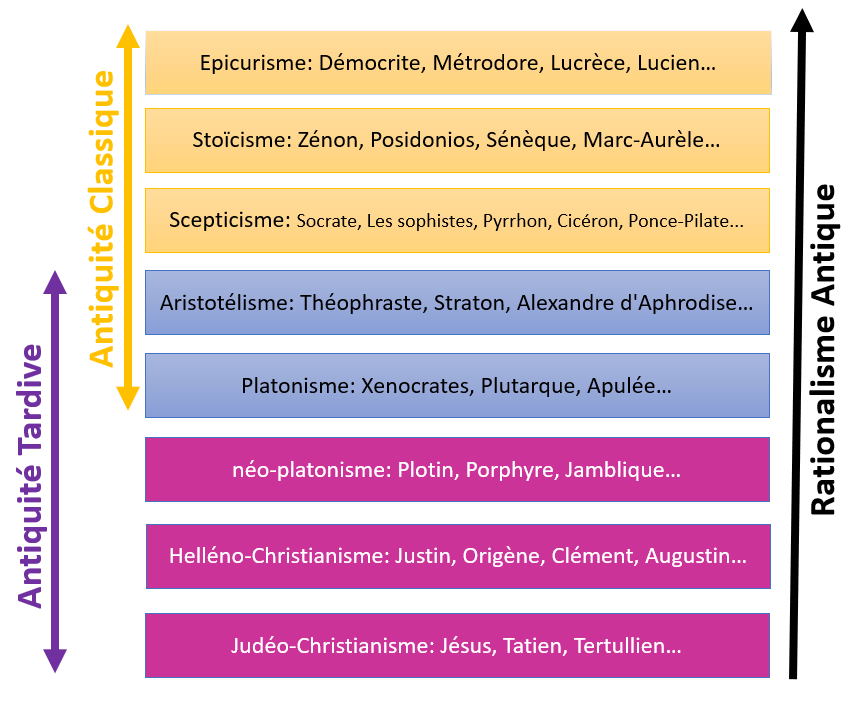

L'histoire

de la chute de Rome est très liée à l'évolution de la philosophie et

aux transformations religieuses qui ont eu lieu et sans lesquelles il

n'est pas possible de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Nous

allons parler ici surtout d'histoire, mais avec un regard de philosophe qui est essentiel pour traiter réellement des

causes de la chute de Rome et comprendre l'implication majeure du christianisme.

Clarification: La chute

de Rome est-elle due à une cause interne ou une cause

externe. Dit

autrement, y a-t-il eu une décadence des romains ou ont-ils été balayé

par la puissance incontrôlable des envahisseurs barbares qui était

décuplée à ce moment là ? Les

armées barbares qui déferlent sur l'Occident à partir de 406 ne

représentent au total qu'une faible armée évaluée 120 000 combattants (voir la synthèse de

M. de Jaeghere p545), divisés entre eux et mal équipés. A titre de comparaison,

les gaulois coalisés et vaincus par Jules Caesar a Alésia étaient 3 fois plus

nombreux (80 000+ 240 000 = 320 000 Gaulois) et Jules Caesar ne commandait à

l'époque qu'un tiers de l'armée romaine (la plus grosse partie était en orient

étant commandée par Pompée le grand).

"il faut se représenter ces invasions comme des expéditions

de bandes de pillards qui ne rencontraient rien devant eux" "quelques

légions d'autrefois commandées par un chef de moyenne valeur auraient eu raison

sans trop d'efforts des bandes incohérentes contre lesquelles tremblaient les

sujets d'Honorius""

Piganiol, le sac de Rome, p96 p122

Les Barbares sont certes la cause instrumentale qui

a réalisé la destruction finale de Rome et de son empire (cause effectrice), mais la

véritable cause de la chute est

interne à l'empire romain. Ceci apparaît encore plus évident quand on

apprend

que 90% de l'armée a disparu en un siècle ! Juste avant

la

conversion de Constantin au christianisme, l'armée romaine

comptait un

demi-million d'hommes sous Dioclétien au début du IVe siècle (450 000 -

640 000

soldats). Alors que sous la régence de Stilicon, au début du Ve

siècle, celui-ci

ne parvient difficilement à mobiliser que 30 000 faibles soldats en

recrutant

parmi les esclaves. Il s'est donc produit un effondrement militaire. Il

nous faut rechercher

la cause de cet effondrement qui est à l'évidence la cause interne qui permet

ensuite la chute brutale de Rome et l'invasion de l'empire au début du Ve siècle.

https://www.youtube.com/@Maiorianus_Sebastian

version française: https://www.youtube.com/@LEssentieldelHistoire/videos

Chronologie

christianisation/réaction païenne et invasion

Barbare

L'interdiction du paganisme précède la chute : une simple coïncidence ? L'élément frappant lorsqu'on

étude la chronologie, c'est que l'interdiction du paganisme est presque

immédiatement suivie des invasions barbares. C'est notre point de départ qui

doit nous amener à nous demander s'il y existe des liens de causalité en la

christianisation de l'empire et les invasions. En guise d'introduction, je vous

propose de balayer la chronologie de la christianisation de l'empire romain car

celle-ci permet déjà à elle seule de faire des révélations explosives dont

presque personne ne parle.

- 313 Edit de Milan. L'empereur Constantin autorise le christianisme et accorde désormais des faveurs personnelles à cette religion.

- 324 Constantin établit le dogme catholique au concile de Nicée en 325.

- 346 Julius Firmicus Maternus écrit à

l'empereur pour réclamer la destruction du paganisme. Constance fils de

Constantin promulgue les premiers édits qui tentent d'interdire les pratiques

religieuses païennes. CT 16.10.3 CT 16.10.4 Probable

difficultés d'application.

-

350 Magnence un païen usurpateur du titre impérial soutenu

par des païens excédés par les mesures de l'empereur chrétien est

proclamé Empereur à Autun en Gaulle. Il prend le pouvoir en

Occident et fait abroger la législation

anti-païenne. Il élimine l'empereur Constant Ier (un des fils de Constantin), parvient à règner 3

ans, mais il échoue finalement à s'imposer. La

révolte de Magnence: "coûta à l’empire la perte de ses plus

grandes forces, avec lesquelles il aurait pu faire la guerre à toute puissance

étrangère, garantir ses frontières, et multiplier ses triomphes."

Eutrope, X, 12.

- 356 Incursions germanique dans

la Gaulle qui a été affaiblie par la révolte de Magnence. Julien envoyé pour rétablir la situation.

- 353-360 l'Empereur chrétien Constance continue sa politique de fermeture

des temples païens dont on a un témoignage d'application en Egypte (Sozomène, Histoire ecclésiastique,

IV, 10).

- 361 Restauration

païenne dans tout l'Empire. Révolte païenne contre Constance. L'Empereur Julien

l'apostat/le philosophe est proclamé Empereur à Lutèce et rétablit le paganisme, l'hôtel de la

victoire et condamne l'église chrétienne à restaurer tous les temples

qu'ils ont abîmés. L'église chrétienne est ruinée.

- 363 Mort de Julien - Annulation de ses

mesures pro-païennes. Le camp chrétien reprend le pouvoir. reprise de la christianisation et persécutions de l'élite païenne.

- 378 Acceuil de Wisigoths en phase de christianisation dans les

Balkans. Rebellion, puis défaite de l'armée romaine à Andrinople.

- 382 Traité de

paix avec les Wisigoths (Mercenaires

pour l'empereur chrétien pour matter les païens récalcitrants.

Politique suivie jusqu'au sac de Rome et peut-être le sac de Rome

compris).

- 380 Edit de Thessalonique (appel à

la conversion de tous au christianisme nicéen).

- 381 Ceux qui font des sacrifices païens ou des prières seront

pénalisés par la perte de leur propriété. CT 16.10.7

Avec Maxime statu quo de l'affrontement païen-chrétien jusqu'en 388

en Occident. Maxime ne prend plus de mesures antipaïenne mais sans annuler l'action de son prédécesseur.

- 383 [Orient] Loi contre l'apostasie: les chrétiens confirmés qui se sont tournés vers

le paganisme ne peuvent émettre de testament à personne. CT 16.7.2 (renforcée

en 391: Les personnes ayant un rang ou un statut hérité qui abandonnent le

christianisme perdront leur position et seront marquées d'infamie) CT 16.7.5.

- 386 [Orient] Destruction du temple de Zeus ordonné par l'évêque d'Apamée (Syrie).

- 388 [Orient] Aucune discussion ou débat public sur la religion ne peut avoir lieu. CT 16.4.2

- 388 Théodose débarrassé de Maxime fait irruption à

Rome en traînant les dieux de l'antiquité en triomphe derrière son char (Gibbon, chap XXVIII). Conversion forcée imposée au

Sénat de Rome sous la pression de l'empereur.

- 391 Arrêt de mort du paganisme. Edit d’interdiction de visiter

les temples païens. Interdiction du culte des images. (Dans la

citée de Dieu. St Augustin confirme que la religion est paienne est désormais

interdite)

Législation probablement obtenue par Ambroise de Milan qui

culpabilise l'empereur après le massacre de Thésallonique et manipule ce dévôt pour qu'il fasse la

politique que l'église veut pour l'empire. On est en train de basculer en théocratie.

- 392 La loi du 8 novembre 392 est

particulièrement répressive puisque les simples particuliers n’ont, en outre,

plus le droit d’honorer leurs pénates ou les dieux lares : la mesure s’applique

donc à la sphère privée, à l’intimité des foyers, et la police impériale est en

droit de perquisitionner afin d’arrêter les contrevenants dont les biens ainsi

que les demeures, dit la loi, peuvent être saisis. Les lois ne surveillent donc

pas seulement l’espace public mais aussi le domaine privé "Que personne,

absolument, ne sacrifie une victime innocente, ni, par un sacrilège plus

discret, adorant son dieu lare par du feu, son génie par du vin, ses pénates

par du parfum, n'allume des lampes, ne répande de l'encens, n'accroche de

guirlandes" CT 16.10.12.

- 392 Destruction du Sérapéum et de la grande

bibliothèque ordonné par l'évêque d'Alexandrie (Egypte). (Gibbon, chap XXVIII).

-

393 Nouvelle réaction païenne en Occident. Le général Arbogaste fait proclamer Eugène empereur

qui rétablit une dernière fois l'hôtel de la victoire et les cultes païens

à Rome et en Occident.

- 394 La guerre civile se

résout à bataille du Frigidus: défaite du camps païen.

- 395 Les Wisigoths profitent de l'affaiblissement de l'armée romaine dans cette guerre civile pour aller

ravager la Grèce (Athènes et Sparte).

- 394 Interdiction des jeux olympiques.

3000 ans d'antiquité gréco-romaine, mais aussi égyptienne disparaissent à ce

moment là.

- 395 Edit stipulant que chacun doit se hâter d'obéir aux

lois précédemment promulguées sur les hérétiques et les païens (en 391). Les

gouverneurs et autres fonctionnaires qui n'appliquent pas cette loi seront

punis et condamnés à une amende, et les gouverneurs en particulier. CT

16.10.13

- 395 Edit réclamant de retirer les hérétiques du service impériale CT

16.5.29

- 396 Tous les privilèges

accordés dans l'ancienne loi aux prêtres et chefs païens sont abolis. Ils ne

peuvent prétendre à des privilèges, car leur profession est aujourd'hui

condamnée. CT 10.10.14

- 397 Edit demandant la

réutilisation des pierres des temples païens détruits (édit de

déblayage en orient). CT.16.1.36. Les femmes païennes refusent de marcher sur

la route (Marc le

Diacre. Vie de Porphyre de Gaza, 76).

- 399 Les temples païens dans les zones rurales doivent être

démolis. CT 16.10.16

- 399 Les temples ne contenant pas d'objets illégaux [tels que des

statues et des autels] ne peuvent pas être détruits. Les ornements des

bâtiments publics ne doivent pas être détruits. Nul ne peut utiliser des lois

antérieures comme prétexte pour détruire des édifices publics. Si des

réparations sont nécessaires sur un bâtiment, l'autorisation est accordée

d'enlever les images des empereurs sans consultation préalable, à condition

qu'elles soient restaurées dès que les réparations sont terminées. CT

16.10.18 CT 16.10.15 CT 15.1.44

- Vers 400 Destruction de temples.

Le temple d'Artémis à Ephèse par les troupes de Jean Chrysostome et à

Gaza (Vie de Porphyre de Gaza. Marc le

Diacre).

- 401 Les Wisigoths entrent en

Italie du Nord. Ils sont vaincus par l'armée romaine mais on décide de les renvoyer libres dans

les Balkans au lieu de les soumettre. (politique des dirigeants chrétiens qui scandalise l'élite païenne)

- 403/405 le collège des vestales est aboli et le feu sacré est

éteint. Stilicon fait brûler les Livres sibyllins et son

épouse Serena, également nièce de Théodose, entre dans le temple de Vesta,

prend le collier de la statue de la déesse et le place à son propre cou

(Zosime, V, 38).

-

406 Les Ostrogoths pénètrent dans l'Empire Romain et ravagent l'Italie du

Nord. Ils font le siège de Florence (sauvé in extremis par Stilicon).

- 406 (31 dec) Franchissement du Rhin

glacé par les Vandales, Alains, Suèves qui ravagent la Gaulle.

- 407 Abandon de la Bretagne.

-

407 Edit ordonnant la destruction des idoles dans les

lieux de culte. Destruction des images qui reçoivent un culte. Tous les

autels païens doivent être démolis. Interdiction générale des pratiques païennes. Interdiction des cérémonies

païennes (banquets). CT 16.10.19. Emeutes

anti-chrétiennes à Calama.

- 408 Epuration du gouvernement. Interdiction aux "ennemis de

la religion catholique" de servir au palais impérial ou à tout poste

impérial CT 16.5.42 (Généride et

d'autres généraux païens "restent à la maison" Zosime). (Exception

autorisée en 410 CT 16.5.48 rétablissement en 416).

- 409 Les outrages contre les évêques

catholiques méritent la peine capitale. CT 16.5.46

- 409 réaction païenne sous

Attale préfet de Rome. L'empereur chrétien Honorius était disposé à prendre la

fuite à bord de sa flotte, quand il reçut un secours d'Orient. Echec d'Attale.

-

409 Les Vandales et d'autres Germains ravagent l'Espagne

- 410 Sac de Rome par les

Wisigoths

- 412 Les

esclaves et les métayers (agriculteurs serviles) seront

rappelés à la foi catholique par de fréquentes flagellations. CT

16.5.52

- 415 Toute place

autrefois consacrée au paganisme sera donnée à l'église. CT

16.10.20

- 415 Assassinat de la philosophe Hypatie par la milice de

l'évêque Cyrille à Alexandrie (reconnut comme un Saint par l'église).

- 416 Exclusion des païens de l'armée, de

l'administration, et de la justice. CT 16.10.21

- 416 Les Wisigoths (ceux-là même

qui ont pillés Rome, l'Italie et la Grèce !) sont

recrutés pour être

envoyés en Espagne à la solde l'empreur chrétien combattre d'autres

barbares. En échange, on leur accorde des terres en Aquitaine (dès 416). L'empereur chrétien préfère les

barbares aux romains païens !

- 431 "le

pape Célestin écrit que la cause de la foi (fide

causa) est plus importante que celle de l'état. L'empereur doit faire

passer la paix des églises avant la sécurité du monde (omnium securitas

terrarum)." André Piganiol, le mémorial des Siècles, le

sac de Rome, 1964. p121. L’aveu d'un conflit entre l’intérêt de

l'église et ceux de l'état et avoue la politique menée.

- 423 Les païens doivent être exilés et

leurs biens confisqués CT 16.10.23. Mais une

autre loi précise: les chrétiens ne peuvent pas attaquer ou piller les

juifs ou les païens. CT 16.10.24 (Loi révélatrice du climat de débordement

mais peut-être aussi une temporisation stratégique liée à la prise de

pouvoir d'un usurpateur païen Jean en Occident qui n'a pas les moyens de

s'imposer. L'Empire d'Orient intervient pour le balayer en 425 et le

remplacer par un chrétien qui fait annuler sa législation anti-chrétienne.

- 429 Les Vandales ravagent l'Afrique du Nord

- 435 Edit de rappel de destruction des temples "s'il en reste

d'intacts". Les temples et sanctuaires païens doivent être démolis et

remplacés par le symbole du christianisme : la croix. Quiconque se moque de

cette loi risque d'être exécuté. CT 16.10.25

- 449 Le livre du philosophe

Porphyre contre les chrétiens et les autres du même genre doivent être livrés

aux flammes. Il importe que des écrits propres à provoquer la colère de dieu et

à offenser les âmes pieuses ne puissent parvenir à l'oreille des hommes (CT.16.6.65/66)

(sur Porphyre voir aussi: Socrate, histoire e l'église, I,

9)

- 435 les Vandales (Genséric)

obtiennent le statut de fédérés de l'Empire (après avoir ravagé l'Afrique

!)

- 456/457 général

Marcellinus (païen), Empereur Majorien (chrétien avec une politique

pro-païen/anti-chrétien) & Anthémius (païen) à Rome. Anthémius prépare la réouverture du temple de Jupiter et des culte païens à Rome.

- 472 Olybrius rétablit

la législation anti-païenne qui avait été annulée

- 476

Dernier empereur Romain d'Occident

-

VIe siècle. Atteintes à la liberté de conscience. Baptème obligatoire

(Justinien en Orient).

- IXe siècle. Convertion des derniers

païens helléniques qui n'ont pas encore tous disparus en occident (exemples

en Gaulle, en Italie, en Grèce).

-XIe siècle Conversion des derniers païens helléniques

qui n'ont pas encore tous disparus en orient.

Source: CT Codex Theodosianus (latin) (english)

En conclusion, la volonté fanatique d'imposer de force le

christianisme à une masse païenne qui ne voulait pas se couvertir a provoqué une guerre civile qui a désagrégé la société, engendré des défections, brisé l'unité

de l'armée et provoqué la chute brutale de l'empire romain d'Occident.

Nous allons documenter cette thèse en nous appuyant sur le classique d'Edward

Gibbon historien le plus célèbre de la chute de Rome et qui incrimine

nettement

le christianisme. Nous allons exposer sa thèse mais également l'enrichir des vues

de nombreux autres historiens et découvertes

archéologiques plus récentes. Nous allons ainsi vous proposer les clefs

de compréhension des éléments qui expliquent le sac de Rome de 410, la

chute brutale de

l'Empire romain d'Occident, et plus largement la disparition de la

civilisation

gréco-romaine. Nous allons montrer les éléments qui pointent effectivement la

responsabilité du christianisme dans ces désastres.

La disparition de la civilisation gréco-romaine est à

l'évidence due à de multiples causes non exclusives (on compte plus de 210 théories)

mais qui aboutissent au final à son remplacement par la civilisation

judéo-chrétienne. En utilisant "Histoire du déclin et de la chute

de l'Empire romain : Rome de 96 à 582". Edward Gibbon comme

fils conducteur, complété d'autres sources plus récentes, nous allons voir que le déclin de l'empire romain d'Occident s'est

déroulé selon quatre grandes étapes que nous allons présenter dans la première grande partie:

1 - l'âge d'Or de

l'Empire Romain (IIe siècle)

2 - la déstabilisation:

mutation culturelle (IIIe

siècle)

3 - le basculement:

changement de religion et donc de civilisation (IVe siècle)

4 - l'effondrement:

les

invasions barbares (Ve

siècle)

Ensuite dans la deuxième grande partie, nous allons voir les opinions de célèbres historiens et philosophes et nous allons aussi confronter leurs opinions aux

réfutations qui ont été avancées par ceux qui au contraire affirment que

le christianisme n'est pas la cause de la chute de Rome.

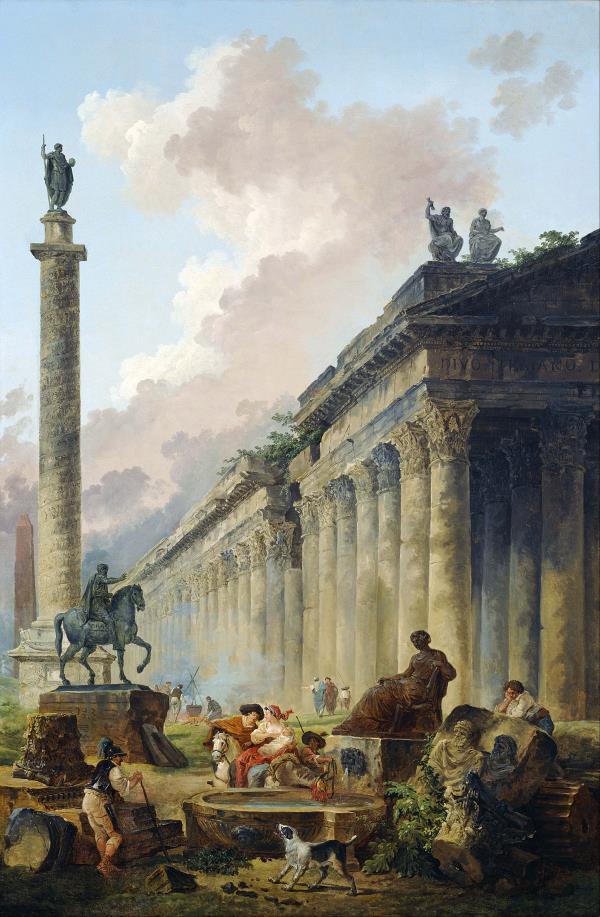

PARTIE I

Etat

des Lieux: l'antiquité gréco-romaine un sommet de la civilisation

(Ve siècle avant JC - IIe siècle après JC)

- L'apogée

de l'antiquité gréco-romaine la civilisation gréco-romaine naît au

VIIIe siècle avant JC (époque d'Homère en Grèce et fondation de Rome en

Italie). Son apogée commence du Ve siècle après JC à la fin du IIe siècle

après JC. Cette civilisation atteint son sommet au IIe siècle après JC,

sous les Antonins, époque de paix, de prospérité et de bonheur presque

généralisé. Selon Gibbon, au IIe siècle, "Les plus riches

habitants de l'Italie avaient presque tous embrassés la philosophie d'Épicure"

(Gibbon, Chap III). Cicéron nous

dit que l'épicurisme a inondé l'Italie et été adopté en masse par la population

italienne (Tusculanes IV). On retrouvera des vers de Lucrèce à Pompei.

Note: 7 siècles centraux - Epicurisme et stoïcisme dominant. Epicurisme

grand courant philosophique qui représente à la frange la plus éclairée dans

les élites et les cercles du pouvoir qui démarre avec Démocrite (disciples

autour de Périclès et Alexandre le grand). Epicurisme à la cour des séleucides

; dans la famille de Jules Caesar et de l'empereur Auguste. Quand

Paul de Tarse va à Athènes ils voient des épicuriens et stoïciens (actes des

apôtres). Au IIe siècle l'impératrice Plotine. Chaires de philosophie créées

sous Marc-Aurèle. Les derniers épicuriens: Lucien. Diogène

d'Œnoanda sur pierre. Diogène Laerce début IIIe siècle histoire de la

philosophie qui se conclut sur Epicure système le plus abouti.

- Le

IIe siècle romain: un sommet du développement humain. L'Empire romain

avait atteint au IIe siècle un niveau de développement humain et une prospérité

encore inégalée à son époque. Au XVIIIe siècle, Gibbon pouvait encore écrire

que la population de l'empire romain de cette époque "excède

peut-être celle de l’Europe moderne, et qui forme la société la plus nombreuse

que l’on ait jamais vue réunie sous un seul gouvernement" (Gibbon, Chap

II). En effet, Alexandrie comptait au moins un demi-million

d'habitant et Rome 1,2 million d'habitant, un niveau que Paris et Londres

n'atteignent qu'au XIXe siècle !

- Le

IIe siècle romain: un sommet du développement humain. L'Empire romain

avait atteint au IIe siècle un niveau de développement humain et une prospérité

encore inégalée à son époque. Au XVIIIe siècle, Gibbon pouvait encore écrire

que la population de l'empire romain de cette époque "excède

peut-être celle de l’Europe moderne, et qui forme la société la plus nombreuse

que l’on ait jamais vue réunie sous un seul gouvernement" (Gibbon, Chap

II). En effet, Alexandrie comptait au moins un demi-million

d'habitant et Rome 1,2 million d'habitant, un niveau que Paris et Londres

n'atteignent qu'au XIXe siècle !

Malgré la méconnaissance de découvertes

essentielles de la renaissance nécessaires au monde moderne (pomme de

terre, mécanisation...), le génie de l'organisation antique avait permis

un niveau de développement sans précédent, nettement visible dans les biens de

consommations. L'historien-archéologue Bryan Ward-perkins insiste que dans

l'empire romain ce développement des biens de consommation touche même les

classes modestes dans des provinces reculées comme la bretagne.

- Félicité générale: "les

Romains et les habitants des provinces sentaient vivement et reconnaissaient de

bonne foi l’état heureux et tranquille dont ils jouissaient. « Ils conviennent

tous que les vrais principes de la loi sociale, les lois, l’agriculture, les

sciences, enseignées d’abord dans la Grèce par les sages Athéniens, ont pénétré

dans toute la terre avec la puissance de Rome, dont l’heureuse influence sait

enchaîner, par les liens d’une langue commune et d’un même gouvernement, les

Barbares les plus féroces. Ils affirment que le genre humain, éclairé par les

arts, leur est redevable de son bonheur et d’un accroissement visible : ils

célèbrent la beauté majestueuse des villes et l’aspect riant de la campagne,

ornée et cultivée comme un jardin immense : ils chantent ces jours de fêtes, où

tant de nations oublient leurs anciennes animosités au milieu des douceurs de

la paix, et ne sont plus exposées à aucun danger. » Quelque doute que puisse

faire naître le ton de rhéteur et l’air de déclamation que l’on aperçoit dans

ce passage, ces descriptions sont entièrement conformes à la vérité

historique." (Gibbon, Chap

II).

- Félicité générale: "les

Romains et les habitants des provinces sentaient vivement et reconnaissaient de

bonne foi l’état heureux et tranquille dont ils jouissaient. « Ils conviennent

tous que les vrais principes de la loi sociale, les lois, l’agriculture, les

sciences, enseignées d’abord dans la Grèce par les sages Athéniens, ont pénétré

dans toute la terre avec la puissance de Rome, dont l’heureuse influence sait

enchaîner, par les liens d’une langue commune et d’un même gouvernement, les

Barbares les plus féroces. Ils affirment que le genre humain, éclairé par les

arts, leur est redevable de son bonheur et d’un accroissement visible : ils

célèbrent la beauté majestueuse des villes et l’aspect riant de la campagne,

ornée et cultivée comme un jardin immense : ils chantent ces jours de fêtes, où

tant de nations oublient leurs anciennes animosités au milieu des douceurs de

la paix, et ne sont plus exposées à aucun danger. » Quelque doute que puisse

faire naître le ton de rhéteur et l’air de déclamation que l’on aperçoit dans

ce passage, ces descriptions sont entièrement conformes à la vérité

historique." (Gibbon, Chap

II).

"S’il fallait déterminer dans quelle période

de l’histoire du monde le genre humain a joui du sort le plus heureux et le

plus florissant, ce serait sans hésiter qu’on s’arrêterait à cet espace

de temps qui s’écoula depuis la mort de Domitien (en 96) jusqu’à

l’avènement de Commode (en 180). Un pouvoir absolu gouvernait l’étendue immense

de l’empire, sous la direction immédiate de la sagesse et de la vertu. Les

armées furent contenues par la main ferme de quatre empereurs successifs, dont

le caractère et la puissance imprimaient un respect involontaire, et qui

savaient se faire obéir, sans avoir recours à des moyens violents. Les formes

de l’administration civile furent soigneusement observées par Nerva, Trajan,

Adrien et les deux Antonins, qui, chérissant l’image de la liberté, se

glorifiaient de n’être que les dépositaires et les ministres de la loi. Gibbon

reprendre la thèse des "cinq bons empereurs" (expression inventée en 1503 par

Machiavel) et ceci est particulièrement

vrai pour les deux derniers: "Ces deux règnes sont

peut-être la seule période de l’histoire, dans laquelle le bonheur d’un peuple

immense ait été l’unique objet du gouvernement." (Gibbon, Chap

III).

Le

progrès morale et sociétal

- La paix

(Pax Romana - une prospérité inédite). "Adrien et les

deux Antonins s’attachèrent également au système général embrassé par Auguste.

Ils persistèrent dans le projet de maintenir la dignité de l’empire, sans

entreprendre d’en reculer les bornes : on vit même ces princes employer toutes

sortes de moyens honorables pour gagner l’amitié des Barbares. Leur but

était de convaincre le genre humain que Rome, renonçant à toute idée de

conquête, n’était plus animée que par l’amour de l’ordre et de la justice." "Les

contrées soumises à Trajan et aux Antonins étaient étroitement unies entre

elles par les lois, et embellies par les arts. Il pouvait arriver qu’elles

eussent à souffrir occasionnellement de quelques abus du pouvoir confié aux

délégués du souverain ; mais en général le principe du gouvernement était

sage, simple et établi pour le bonheur des peuples. Les habitants des provinces

exerçaient paisiblement le culte de leurs ancêtres, et, confondus avec les

conquérants, ils jouissaient des mêmes avantages, et parcouraient d’un pas égal

la carrière des honneurs." (Gibbon, Chap

I). Pas une société militarisée, seulement 0,5% de soldats.

- La paix

(Pax Romana - une prospérité inédite). "Adrien et les

deux Antonins s’attachèrent également au système général embrassé par Auguste.

Ils persistèrent dans le projet de maintenir la dignité de l’empire, sans

entreprendre d’en reculer les bornes : on vit même ces princes employer toutes

sortes de moyens honorables pour gagner l’amitié des Barbares. Leur but

était de convaincre le genre humain que Rome, renonçant à toute idée de

conquête, n’était plus animée que par l’amour de l’ordre et de la justice." "Les

contrées soumises à Trajan et aux Antonins étaient étroitement unies entre

elles par les lois, et embellies par les arts. Il pouvait arriver qu’elles

eussent à souffrir occasionnellement de quelques abus du pouvoir confié aux

délégués du souverain ; mais en général le principe du gouvernement était

sage, simple et établi pour le bonheur des peuples. Les habitants des provinces

exerçaient paisiblement le culte de leurs ancêtres, et, confondus avec les

conquérants, ils jouissaient des mêmes avantages, et parcouraient d’un pas égal

la carrière des honneurs." (Gibbon, Chap

I). Pas une société militarisée, seulement 0,5% de soldats.

"La plupart des villes étaient, à des titres divers, de

petites républiques. L’esprit municipal y était très-fort; elles n’avaient

perdu que le droit de se déclarer la guerre, droit funeste qui avait fait du

monde un champ de carnage. « Les bienfaits du peuple romain envers le genre

humain » étaient le thème de déclamations parfois adulatrices, mais auxquelles

il serait injuste de dénier toute sincérité. Le culte de « la paix romaine ». L’idée

d’une grande démocratie, organisée sous la tutelle de Rome, était au fond de

toutes les pensées." "le monde, sous bien des rapports, n’avait pas

encore été aussi heureux." "l'Empire fut une ère de prospérité et de

bien-être comme on n’en avait jamais connu ; il est même permis d’ajouter sans

paradoxe, de liberté." "L’Empire inaugura une période de liberté, en

ce sens qu’il éteignit la souveraineté absolue de la famille, de la ville, de

la tribu, et remplaça ou tempéra ces souverainetés par celle de

l’État." Renan

-

L'Empereur Romain: un monarque républicain au service du bonheur du peuple. "L’aspect

de la cour répondait aux formes de l’administration. Si nous en exceptons ces

tyrans qui, emportés par leurs folles passions, foulaient aux pieds toutes les

lois de la nature et de la décence, les empereurs dédaignèrent une pompe dont

l’éclat aurait pu offenser leurs concitoyens, sans rien ajouter à leur

puissance réelle. Dans tous les détails de la vie, ils semblaient oublier la

supériorité de leur rang : souvent ils visitaient leurs sujets, et les

invitaient à venir partager leurs plaisirs ; leurs habits, leur table, leur

palais, n’avaient rien qui les distinguât d’un sénateur opulent : leur

maison, quoique nombreuse et brillante, n’était composée que d’esclaves et

d’affranchis. Auguste ou Trajan aurait rougi d’abaisser le dernier des citoyens

à ces emplois domestiques que les nobles les plus fiers de la Grande-Bretagne

sont aujourd’hui si ambitieux d’obtenir dans la maison et dans le service personnel

du chef d’une monarchie limitée."

"Dans

les républiques d’Athènes et de Rome, la modestie et la simplicité des maisons

particulières annonçaient l’égalité des conditions, tandis que la souveraineté

du peuple brillait avec éclat dans la majesté des édifices publics.

L’introduction des richesses et l’établissement de la monarchie n’éteignirent

pas tout-à-fait cet esprit républicain. Ce fut dans les ouvrages destinés à la

gloire et à l’utilité de la nation, que les plus vertueux empereurs déployèrent

leur magnificence. Le palais d’or de Néron avait excité à juste titre

l’indignation ; mais cette vaste étendue de terrain envahie par un luxe

effréné, servit bientôt à de plus nobles usages." Gibbon, Chap

II Marc-Aurèle honore Brutus qui avait participé à l'assassinat de

Caesar et tenter de restaurer la république (Jules Caesar qui était pourtant

très loin d'être un tyran).

- La méritocratie républicaine. "[L'Empereur]

Vespasien, né dans l’obscurité, ne tirait aucun lustre de ses ancêtres : son

aïeul avait été soldat, et son père possédait un emploi médiocre dans les

fermes de l’état." (Gibbon ChapIII). Egalité

juridique de tous les citoyens devant la loi (la loi des 12 tables en 451 avant

JC: voir cours en vidéo).

Pertinax et Dioclétien, sont des fils d'esclave, qui deviennent empereur

romain.

- Politique sociale. L'eau potable, les thermes, et distribution

pain gratuites à la population. Trajan créa l'aide alimentaire pour les enfants

démunis. De même, Marc-Aurèle créa un orphelinat pour jeunes filles

abandonnées. (Dumézil sur l'Evergétisme).

- Conditions des femmes. A partir

d'Auguste, les femmes sont émancipées de la tutelle de leur père ou mari après

leur troisième enfants (déjà levé sous Claude et le juriste Gaius ce n'est même

plus en pratique sous les antonins). Elles peuvent signer des actes juridiques

et gérer leurs affaires. Les filles vont à l'école. La place majeure

des Vestales dans la religion romaine montre également une différence notable

avec le catholicisme et l'islam ou aucune fonction religieuse d’importance

n’est occupée par des femmes. La situation est meilleure pour les femmes que

dans l’Occident chrétien du XIXe siècle.

- Conditions des esclaves. Dans

l'antiquité, le mot esclave ne décrit pas tout à fait la même réalité que

l'esclavage moderne à l'époque du code de noir. Les esclaves sont

principalement des prisonniers de guerres issus de peuple qui menaçaient Rome

et que Rome conquiert (l'histoire a prouvé que la menace était bien

réelle). L'esclavage est la seule alternative à l'exécution des vaincus sur

le champ de bataille ; que l'on ne peut pas relâcher dans la nature. On

est encore dans un monde peu civilisé à l'époque avec des hommes préhistoriques

(les barbares). Tout cela n'excuse pas l'exploitation horrible et tous les

abus qui en ont découlés (révolte légitime Spartacus) ; mais sous les Antonins

on observe un adoucissement de la condition des esclaves et des nouvelles lois

pour les protéger des abus (Gibbon, Chap

II). L'abolition n'est pas tellement un sujet car l'esclave

méritant a vocation à gagner son affranchissement. Et à Rome, cela se produit

souvent. Déjà au début de l'empire, les affranchissements étaient devenus

tellement massifs au point de déstabiliser l'ordre social que l'empereur

Auguste édicta une loi pour les ralentir (Lex Aelia Sentia et Lex

Fufia Caninia). Environ un tiers des esclaves sont affranchis par

génération (le satyricon met en scène de riches affranchis). La

méthode est donc rude mais le monde progresse. En passant par la dure case

de l'esclavage, Rome transforme progressivement

ses ennemis sauvages en homme libre, civilisé et citoyen à part

entière. Enfin, n'en déplaise à l'imaginaire chrétien et aux

croyants qui ne connaissent pas leur religion, il n'y a pas de progrès mais une

régression de la condition des esclaves avec l'arrivée du christianisme au

pouvoir (voir sur notre page contre Jésus).

l'esclavage moderne à l'époque du code de noir. Les esclaves sont

principalement des prisonniers de guerres issus de peuple qui menaçaient Rome

et que Rome conquiert (l'histoire a prouvé que la menace était bien

réelle). L'esclavage est la seule alternative à l'exécution des vaincus sur

le champ de bataille ; que l'on ne peut pas relâcher dans la nature. On

est encore dans un monde peu civilisé à l'époque avec des hommes préhistoriques

(les barbares). Tout cela n'excuse pas l'exploitation horrible et tous les

abus qui en ont découlés (révolte légitime Spartacus) ; mais sous les Antonins

on observe un adoucissement de la condition des esclaves et des nouvelles lois

pour les protéger des abus (Gibbon, Chap

II). L'abolition n'est pas tellement un sujet car l'esclave

méritant a vocation à gagner son affranchissement. Et à Rome, cela se produit

souvent. Déjà au début de l'empire, les affranchissements étaient devenus

tellement massifs au point de déstabiliser l'ordre social que l'empereur

Auguste édicta une loi pour les ralentir (Lex Aelia Sentia et Lex

Fufia Caninia). Environ un tiers des esclaves sont affranchis par

génération (le satyricon met en scène de riches affranchis). La

méthode est donc rude mais le monde progresse. En passant par la dure case

de l'esclavage, Rome transforme progressivement

ses ennemis sauvages en homme libre, civilisé et citoyen à part

entière. Enfin, n'en déplaise à l'imaginaire chrétien et aux

croyants qui ne connaissent pas leur religion, il n'y a pas de progrès mais une

régression de la condition des esclaves avec l'arrivée du christianisme au

pouvoir (voir sur notre page contre Jésus).

- Tolérance de la diversité religieuse et lutte contre les

fanatiques. Les romains polythéistes étaient  généralement assez

tolérants envers les diverses formes de culte dans l'Empire. Chaque peuple

pouvait honorer les dieux de ses ancêtres. Toutefois, les romains combattaient

férocement certaines formes de superstition avec sacrifice humain qui les

révoltait comme les bacchanales et la religion des druides qui

avaient interdit l'écriture, et

fomentaient des révoltes contre le pouvoir Romain, ce pourquoi leur religion

fut interdite en Gaule puis en Bretagne (Gibbon chap

II). De même, le fanatisme des prédicateurs juifs et chrétiens

causèrent des conflits récurrents avec les Grecs et les Romains.

généralement assez

tolérants envers les diverses formes de culte dans l'Empire. Chaque peuple

pouvait honorer les dieux de ses ancêtres. Toutefois, les romains combattaient

férocement certaines formes de superstition avec sacrifice humain qui les

révoltait comme les bacchanales et la religion des druides qui

avaient interdit l'écriture, et

fomentaient des révoltes contre le pouvoir Romain, ce pourquoi leur religion

fut interdite en Gaule puis en Bretagne (Gibbon chap

II). De même, le fanatisme des prédicateurs juifs et chrétiens

causèrent des conflits récurrents avec les Grecs et les Romains.

-un siècle d'irréligion. "Cicéron se servit des

armes de la raison et de l’éloquence pour combattre les systèmes absurdes du

paganisme : mais la satire de Lucien était bien plus faite pour les détruire :

aussi ses traits eurent-ils plus de succès. Un écrivain répandu dans le monde

ne se serait pas hasardé à jeter du ridicule sur des divinités qui n’auraient

pas déjà été secrètement un objet de mépris aux yeux des classes éclairées de la

société. Malgré l’esprit d’irréligion qui s’était introduit dans le siècle des

Antonins, on respectait encore l’intérêt des prêtres et la crédulité du peuple.

Les philosophes, dans leurs écrits et dans leurs discours, soutenaient la

dignité de la raison, mais ils soumettaient en même temps leurs actions à

l’empire des lois et de la coutume. Remplis d’indulgence pour ces erreurs qui

excitaient leur pitié, ils pratiquaient avec soin les cérémonies de leurs

ancêtres, et on les voyait fréquenter les temples des dieux ; quelquefois même

ils ne dédaignaient pas de jouer un rôle sur le théâtre de la superstition, et

la robe d’un pontife cachait souvent un athée." (Anecdote.

Vespasien n'était pas le plus éclairé, il avait chassé les philosophes de Rome,

mais toutefois pour se moquer de la divinisation des Empereurs accordée par le

sénat après leur mort, lorsque mourant il n'avait plus la force de se lever

"je crois que je deviens dieu !". Ironie et d'irréligion.)

"Il

semble que le monde s’effraye de l’incrédulité avouée des temps de César et

d’Auguste" "L’incrédulité à la religion officielle était générale

dans la classe éclairée. Les hommes politiques qui affectaient le plus de

soutenir le culte de l’État s’en raillaient par de forts jolis mots." Renan

L'antonin

Marc-Aurèle fut le dernier des "cinq bons empereurs" (expression inventée en 1503 par

Machiavel) et qui marque l'âge d'Or de l'empire romain :

L'antonin

Marc-Aurèle fut le dernier des "cinq bons empereurs" (expression inventée en 1503 par

Machiavel) et qui marque l'âge d'Or de l'empire romain :

Il est décrit pas des contemporains comme "bienveillant

mesuré doux affable" Gallien. "Plein de bonté pour les hommes, il

avait l'art de les détourner du mal et de les porter au bien, donnant des

récompenses aux uns, adoucissant les peines des autres. Il rendit bons les

méchants et excellents les bons." (Hist Auguste).

« Une fois que le bruit de sa mort se fut répandu, tous les

soldats furent pareillement étreints et l'on ne vit personne dans l'Empire

romain recevoir sans pleurer une telle nouvelle. Comme à l’unisson, tous

célébraient en lui tantôt un père vertueux, Le Bon empereur, tantôt le vaillant

général tantôt le souverain vaillant est sage mais il n'y avait personne pour

médire. » (Hérodien). Dion Cassius nous dit: « Il se

montra dans son gouvernement le meilleur de tous les hommes qui est jamais exercé

une autorité quelconque ». [Aussi] "le jour de ses funérailles, personne

ne crut devoir le pleurer, tant l'on était persuadé que, prêté par les dieux à

la terre, il était retourné vers eux." (Hist Augsute). "Sa

mémoire fut longtemps chère à la postérité ; et plus d’un siècle encore après

sa mort, plusieurs personnes plaçaient l’image de Marc-Aurèle parmi celles de

leurs dieux domestiques" (Gibbon, Chap

III. Voir aussi Histoire Auguste). Les romains savaient ce qu'ils

avaient perdus.

- La menace chrétienne. A la fin du IIe siècle, le philosophe

païen Celse prédit la chute

future de l'empire romain si un terme n'est pas

rapidement mis à la diffusion du christianisme. Le très sage et très modéré

empereur Marc-Aurèle avait pris des mesures contre les fanatiques

chrétiens. Marc Aurèle condamne à la relégation dans une île ceux qui

agitent les esprits par des pratiques superstitieuses. (Voir plus sur notre

page contre Jésus: Marc-Aurèle contre les

chrétiens). "[Le chrétien Athénagore] s’indigne de la situation

exceptionnelle que l’on fait aux chrétiens, sous un règne plein de douceur et

de félicité, qui donne à tout le monde la paix et la liberté. Toutes les villes

jouissent d’une parfaite isonomie. Il est permis à tous les peuples de vivre

suivant leurs lois et leur religion. [Les chrétiens] sont les seuls hommes que l’on

persécute" (Renan).

L'avènement de l'empereur Commode, (vu au

cinéma), est classiquement présentée par les historiens comme le début de la

décadence de Rome. Ces films oublient toutefois de montrer que le tyran Commode

est le premier à tolérer le

christianisme... Commode était sous l'influence de sa

favorite, Marcia, patronne des chrétiens. Contre la sage politique de son

père, Commode inaugure la tolérance du christianisme dans l'empire et

soutien l'évêque de Rome. "Par une fatalité

singulière, les maux [que les chrétiens] avaient endurés sous le gouvernement

d'un prince vertueux cessèrent tout à coup à l'avènement d'un tyran" (Gibbon, chap

XVI). Commode abandonne aussi la pacification et annexion de la

Germanie à l'Empire entreprise par Marc-Aurèle suite aux attaques surprises

des Germains en 168. L'abandon de ces deux politiques par Commode fut deux

erreurs mortelles: deux siècles plus tard ce sera le triomphe du christianisme

et de la barbarie.

Image de Rome déformée par le cinéma. Les péplums

sont presque tous de la propagande chrétienne déconnectée des sources

historiques qui se sentent le besoin de diaboliser les païens pour justifier le

christianisme. A les voir on croirait que les empereurs romains étaient tous

fous ce qui interroge forcément étant donné la longévité de cette civilisation.

Certes il y a eu quelques tyrans mais les romains n'en étaient pas fiers. Ils

étaient honnis dans leur mémoire. Les bons empereurs (en particulier Les

Antonins) ne sont pratiquement pas montrés au cinéma. Et Gibbon fait remarquer

que chez les champions de la chrétienté, il y a largement matière pour les

faire passer eux aussi pour d'horribles tyrans alors qu'ils passent pour les

grands hommes dans l'Histoire officielle.... (Constantin avait tellement de

meurtres sans sa propre famille et son entourage que Gibbon rappel "les

vers injurieux affichés à la porte du palais, où l’on comparait les deux règnes

fastueux et sanglants de Néron et de Constantin" (chap

XVIII). Pareil pour Clovis, Gibbon nous dit "Son règne

fut une violation continuelle des lois du christianisme et de l'humanité."

(chap XXXVIII). Et pour Théodose, on trouve "un acte de cruauté

qu’on attendait à peine d’un Néron ou d’un Domitien" (chap

XXVII). On dénonce la mégalomanie de Néron qui voulait renommer Rome Neropolis,

mais Constantin fait déplacer la capitale de l'empire et la renomme

Constantinople.

Pour l'historien antique Ammien Marcellin, trouve également la cruauté de

Constance (fils de Constantin) "surpassait celle des Caligula, Domiten,

Commode" (Livre XI). Idem pour Valentinien, et le pire Justinien qui

a fait tué des centaines de milliers si pas des millions (Histoire secrète de Justinien). Ce sont des tyrans

criminels.

Par

ses éléments, j'espère avoir réussi à corriger un peu l'image fausse de Rome

trop souvent véhiculée par le cinéma, les reportages et l'historiographie

pro-chrétienne, encore dominante sur cette question.

► voyez le film Agora (2010) de

Alejandro Amenábar avec Rachel Weisz, rare représentation du réel visage du

christianisme dans l'antiquité. Les autres péplums étant généralement de la propagande

chrétienne non-historique.

Les relations païens-chrétiens. Sur notre page Celse, voir l'avis

général des païens sur les chrétiens. conversion impossible.

Sociologie du christianisme antique. Le christianisme

trouve son terrain dans une population urbaine de bas niveau sociale (les banlieues de l'époque). C'est là que le ressentiment s'accumule et créé une population

réceptive à l'inversion des valeurs. Ce n'est ni l'aristocratie ni le gros

du peuple paysans qui vit dans les campagnes (80% de la populations sont

des paysans = des païens). Ce n'est donc pas un mouvement populaire de

masse, mais une secte militante qui veut convertir le pouvoir.

"la populace ou le, cæcum vulgus, pour me servir d'une

expression de Tertullien » , était l'ennemi le plus acharné des chrétiens"

"Le siége de l'influence chrétienne avait donc été transporté dans la

classe intermédiaire , qui placée à une égale distance de l'aristocratie et du

bas-peuple "Arthur Beugnot, Histoire le la destruction du paganisme

"Déjà [au IIe siècle] le christianisme

dévoile la politique qu’il suivra constamment à partir du IVe siècle, et qui

consistera surtout à traiter avec les souverains par-dessus la tête des

peuples. « Avec vous, nous voulons bien discuter ; mais la foule ne vaut pas

l’honneur qu’on lui donne des raisons." "Les fidèles ne s’envisagent

jamais comme des gens du peuple ; ils semblent former dans les villes une

petite bourgeoisie honnête, très-respectueuse pour l’autorité, très-disposée à

s’entendre avec elle. Se défendre devant le peuple paraît aux évêques une honte

; c’est avec les autorités seules qu’ils veulent argumenter." Renan

Ils n'ont pas de prise sur les empereurs

éclairés, mais ils vont parvenir à leur fin sur des esprits perméable à la superstition

qui seront fasciné par les miracles de Jésus. La force essentielle du

christianisme ce n'est pas la promesse de la vie éternelle (qui est déjà

proposée par plein d'autres dieux à l'époque) ni même sa morale, mais c'est son

militantisme acharné qui va lui permettre de l'emporter. Gibbon dit que la

cause n°1 du succès du christianisme c'est son "zèle inflexible" et

intolérant (chap XVI).

IIIe

siècle

la déstabilisation des valeurs gréco-romaine classiques

-

Les orientations philosophiques peu éclairées des nouveaux empereurs: Sous

Commode, la société et le sénat s'orientalise. Ceci favorise la

superstition qui va continuer de se développer sous la dynastie des Sévères

avec l'appui du pouvoir impérial. L'empereur Septime Sèvère "comme

presque tous les Africains, s’appliquait avec la plus grande ardeur aux vaines

études de la divination et de la magie" (Gibbon, chap

VI). Il introduit le philosophe sophiste Flavius Philostratus à

sa cour et sa femme, l'impératrice Julia Domna, lui commande une vie

d'Apollonios de Tyane (un néo-jésus-christ faiseur de miracles), genre de

personnage que Lucien de Samosate moquait comme des charlatans. La

nourrice et le précepteur de Caraccala étaient tous deux chrétiens (Gibbon, chap

XVI). La nièce de Julia Domna, Julia Mamaea, mère du futur empereur

Alexandre-Sévère, s'intéressait aussi vivement aux choses du christianisme et

pour ses dévotions, l'empereur Alexandre-Sèvère réunit les portraits de saints

personnages, parmi lesquels Apollonius de Tyane, le Christ, Abraham et

Orphée (Gibbon chap

XVI). (ce ne sont pas des chrétiens car ils sont polythéistes contrairement aux vrais chrétiens mais ils montrent une sympathie marquée pour le christianisme)

Une sympathie pour le christianisme continue ainsi de se diffuser sans obstacle

majeur après Marc-Aurèle (les quelques persécutions sont courtes et

d'ampleur limitées) et le christianisme bénéficie en fait le plus souvent

du soutien du pouvoir impérial.

- le néoplatonisme. Gallien

fait venir le néoplatonicien Plotin à sa cour. L'appui impérial favorise

cette nouvelle orientation de la philosophie. "Les nouveaux platoniciens

s’épuisaient en disputes de mots sur la métaphysique. Occupés à découvrir les

secrets du monde invisible, ils s’appliquaient à concilier Platon avec Aristote

sur des matières aussi peu connues de ces philosophes que du reste des mortels

; et, tandis qu’ils consumaient leur raison dans des méditations profondes,

mais illusoires, leur esprit demeurait exposé à toutes les chimères de

l’imagination. Ils prétendaient posséder l’art de dégager l’âme de sa prison

corporelle ; ils se vantaient d’avoir un commerce familier avec les esprits et

avec les démons et, par une révolution bien étrange, l’étude de la philosophie

était devenue l’étude de la magie. Les anciens sages avaient méprisé la

superstition du peuple : après en avoir déguisé l’extravagance sous le voile

léger de l’allégorie, les disciples de Plotin et de Porphyre s’en montrèrent

les plus zélés défenseurs" "Fanatisme

des philosophes: On est surpris et scandalisé que les philosophes eux-mêmes

aient voulu abuser de la crédulité superstitieuse des hommes, et qu’ils aient

cherché à soutenir les mystères grecs par la magie ou théurgie des

platoniciens. Ils se vantaient audacieusement de pouvoir contempler l’ordre

mystérieux de la nature, pénétrer les secrets de l’avenir, commander aux démons

inférieurs, jouir de la vue et de la conversation des dieux supérieurs ; et, en

dégageant l’âme de ses liens matériels, réunir à l’esprit divin cette

immortelle particule de son être infini... [aboutissant à ce que Gibbon

dénonce comme une] alliance monstrueuse de la philosophie et de la

superstition" (Gibbon, chap

XIII. chap XXIII).

- le néoplatonisme. Gallien

fait venir le néoplatonicien Plotin à sa cour. L'appui impérial favorise

cette nouvelle orientation de la philosophie. "Les nouveaux platoniciens

s’épuisaient en disputes de mots sur la métaphysique. Occupés à découvrir les

secrets du monde invisible, ils s’appliquaient à concilier Platon avec Aristote

sur des matières aussi peu connues de ces philosophes que du reste des mortels

; et, tandis qu’ils consumaient leur raison dans des méditations profondes,

mais illusoires, leur esprit demeurait exposé à toutes les chimères de

l’imagination. Ils prétendaient posséder l’art de dégager l’âme de sa prison

corporelle ; ils se vantaient d’avoir un commerce familier avec les esprits et

avec les démons et, par une révolution bien étrange, l’étude de la philosophie

était devenue l’étude de la magie. Les anciens sages avaient méprisé la

superstition du peuple : après en avoir déguisé l’extravagance sous le voile

léger de l’allégorie, les disciples de Plotin et de Porphyre s’en montrèrent

les plus zélés défenseurs" "Fanatisme

des philosophes: On est surpris et scandalisé que les philosophes eux-mêmes

aient voulu abuser de la crédulité superstitieuse des hommes, et qu’ils aient

cherché à soutenir les mystères grecs par la magie ou théurgie des

platoniciens. Ils se vantaient audacieusement de pouvoir contempler l’ordre

mystérieux de la nature, pénétrer les secrets de l’avenir, commander aux démons

inférieurs, jouir de la vue et de la conversation des dieux supérieurs ; et, en

dégageant l’âme de ses liens matériels, réunir à l’esprit divin cette

immortelle particule de son être infini... [aboutissant à ce que Gibbon

dénonce comme une] alliance monstrueuse de la philosophie et de la

superstition" (Gibbon, chap

XIII. chap XXIII).

- Perte

du caractère romain. Le christianisme est également

favorisé par l'ouverture trop rapide de la citoyenneté romaine à des

peuples peu éclairés qui fragilisent la culture gréco-romaine (exemple:

édit de Caracalla Sévère en 212) et qui, comme les barbares se

convertissent facilement au christianisme. Au milieu du IIIe

siècle, « les 35 tribus (originelles) du peuple romain

composées de guerriers, de magistrats et de législateurs avait disparu dans la

masse commune du genre humain: elles étaient confondues avec des millions

d'esclaves habitants des provinces, et qui avait reçus le nom de Romains, sans

adopter le génie de cette nation si célèbre. La liberté n'était plus le partage

que de ces troupes mercenaires levées parmi les sujets et les barbares des

frontières qui souvent abusaient de leur indépendance. Leurs choix tumultuaires

avaient élevés sur le trône de Rome un Syrien, un Goth, un Arabe et les avaient

investi du pouvoir de gouverner despotiquement les conquêtes de la patrie des

Scipions » (Gibbon, chap

VII).

Note apolitique: On peut analyser ce fait

avec un point de vue de droite et y voir un effet néfaste de l'immigration et

du multiculturalisme. On peut aussi l'analyser avec un point de vue de gauche

et y voir un défaut d'éducation, que Marc-Aurèle avait déjà décelé ce pourquoi

il avait pensionné les philosophes pour instruire le peuple. (Il

faut aussi citer les contre-exemples des syriens Philodème de Gadara et de

Lucien ardant défenseur de l'épicurisme. Ce qui a donc été dit des orientaux

même s'il est globalement vrai à l'échelle du groupe ne vaut évidemment pas à

l'échelle des individus). Rome devait durer pour l'éternité. Elle a disparu en 2

siècles et demi. Gibbon explique qu'il écrit pour que les politiques

connaissent les erreurs du passé afin d'éviter que la catastrophe ne se répète.

La leçon c'est que la civilisation est une source d'antisélection naturelle. La

protection et l'assistance apportée par l'état permet à des groupes humains

arriérés de prospérer alors qu'ils auraient été éliminés à l'état naturel et

quand les plus bêtes, les plus superstitieux, les moins éclairés se mettent à

dominer démographiquement et idéologiquement al société, et bien il provoque le

déclin de la civilisation et engendre leur propre destruction. Tant que

l'exigence et la méritocratie république dominant à Rome a pu maintenir des

élites de qualité, y compris d'origine étrangère. Le jour ou Caracalla a donné

la citoyenneté romaine à tout le monde, Rome allait vers d'immenses problèmes.

Ce problème de

barbarisation de la culture s'aggrave dramatiquement au IVeme siècle après les

réformes militaires désastreuses de Constantin (Michel de Jaeghere. Les derniers jours, la fin de l'empire

romain d'Occident)

Voir les études génétiques: Posth

et al., Sci. Adv. 2021; 7 : eabi7673. The origin and

legacy ofthe Etruscans through a 2000-year archeogenomic time transect.

- La

terrible crise du IIIe siècle. épidémies + mauvaise

gouvernance depuis le tyran Commode + perte de contrôle de l'armée

+ hausse de la fiscalité qui asphyxie l'économie -> crise

économique (effondrrement monéaire) + famines + baisse de la natalité + défaites militaires +

invasions barbares (des Goths déjà eux ! Les frontières du limes dégarnie en

Germanie pour combattre les perses à l'est). Ceci conduit l'empire à une très

grave crise qui atteint son apogée avec la faiblesse de l'empereur Gallien,

occupé à converser avec le néoplatonicien Plotin dans son palais et qui laisse

l'empire non-défendu se disloquer, envahi de toute part par les

barbares. L'empereur Gallien donne une reconnaissance publique au

christianisme. "L'avènement de Gallien, en augmentant

les calamités de l'empire, rendit la paix à l'Église" Gibbon, chap

XVI. (On ne dit pas pour le moment que le christianisme est la cause

directe de tous ces problèmes, mais juste que les mauvais empereurs laisse

la superstition proliférer et dégrader la culture classique).

Après l'apocalypse entre 235 et 268 où famines + épidémies + barbares

conduisirent à la mort de près de la moitié de la population, les empereurs

Illyriens Claude II, Aurélien et Probus réagissent et font cesser rapidement le

désordre. Les barbares qui mettaient presque tout l'empire à feu et à sang en

toute impunité et sans réaction depuis des décennies ne comprennent pas de qui

se passe. Avec les empereurs illyriens la machine romaine se remet tout à

coup en marche et ils écrasent les barbares étonnés qui s'enfuient en

détresse se cacher dans les montagnes. Ces évènements du milieu du IIIe siècle

montrent que la puissance romaine certes diminuée était toujours là,

mais qu'elle était complètement paralysée par une crise de gouvernance. Ce

prémice aide à comprendre la crise terminale qui aura lieu 150 ans plus tard. (Les

invasions du IIIe siècle mentionnent « trois cent vingt mille goths » donc

comparable à celle du Ve siècle où le problème sera également politique, disons

politico-religieux).

- Les

empereurs illyriens redressent l'état, doublent les effectifs

militaires pour rétablir la sécurité et sauvent l'empire. Ils font aussi cesser

la tolérance contre le christianisme et l'Empereur Dioclétien (fils d'esclave)

va même tenter de le détruire complètement déclenchant la pire persécution que

le christianisme ait jamais connue. Il fait brûler les églises, les livres

sacrés, arrêter les prêtres, et torturer tous ceux qui ne sacrifient pas à

l'Empereur.... Mais on ne détruit pas facilement une idée même avec la

violence. On détruit une idée par une idée contraire et plus forte. Or, la

belle philosophie n'est plus là. Le climat défavorable de la crise et des épidémies

a encore accrue la superstition dans le peuple et dans les élites. On assiste à

un effondrement de la pensée éclairée, ce qui ouvre la voie à la croyance aux

miracles de Jésus qui paraissaient auparavant bien ridicules (voir Celse).

- La

Destruction de la Philosophie Classique. A

la fin du IIIe siècle, les païens sont devenus beaucoup plus

superstitieux et ils renient les philosophes classiques de la Grèce qui ont

pourtant façonné leur culture depuis 700 ans. "Les

bosquets de l’académie, les jardins d’Épicure, et même le portique des

stoïciens furent presque abandonnés, comme autant d’écoles différentes de

scepticisme ou d’impiété ; et plusieurs parmi les Romains désirèrent que les

écrits de Cicéron fussent condamnés et supprimés par l’autorité du sénat. La secte

dominante des nouveaux platoniciens crut devoir s’unir avec les prêtres" (Gibbon, Chap

XVI). Ainsi, l'élite romaine jadis éclairée

par l'épicurisme et le stoïcisme a disparu et la philosophie

est désormais réduite au mieux à Aristote, en général à du néoplatonisme qui prépare le terrain pour le christianisme. Les conditions

sont désormais réunies pour une transformation de plus grande ampleur

c'est-à-dire à un changement de religion et donc de civilisation.

- la

mutation culturelle. « N'est-ce pas précisément l'un

des traits les plus caractéristiques du 3e siècle que la foi aveugle et

l'entraînement irraisonnée des meilleurs esprits aux devins de toutes sortes et

de toutes origines, aux thaumaturges et aux prophétiseurs? […]

[Sous Dioclétien], l'expansion radical des rangs

supérieurs de la société se doubla d'une évolution aussi radicale dans

l'histoire de la pensée. C'est la thèse de ce chapitre. L'arrivée massive de

nouveaux titulaires de charge ecclésiastique et laïque dans l'élite remodela

cette dernière à leur image [...] Les mentalités repérables dans les

limites de l'Empire à l'époque de Pline (Ier siècle) furent submergées par

d'autres mentalités très différentes, plus populaire. Le spectre

des croyances fut amputé de son extrémité sceptique et empirique. Il ne restait

plus que le milieu et l'extrémité la plus crédule. […] J'aurais

donc tendance à compter non pas sur de nouvelles idées qui se seraient

introduite dans la tête des individus mais sur des individus nouveaux avec

leurs vieilles idées qui arrivent à des positions d'où on pouvait mieux les

entendre - en bref une explication démographique du changement culturel. [...]

L'événement historique central que l'on repère est la disparition

du rationalisme. […] Le moyen-âge survient appelé ainsi parce qu'il

se situe entre ce que les hommes des Lumières sentaient être leur propre époque

éclairée et l'époque éclairée de l'Antiquité. […] Alors que Cicéron avait

pu affirmer que les événements se produisaient soit parce qu'ils étaient

voulus, soit par le destin, le hasard ou des causes naturelles, Augustin

reculera d'un pas et prétendra que tous les événements en définitif dépendent

de la volonté de Dieu. À quoi bon s'ennuyer avec les livres et la

philosophie?"

Ramsay

Macmullen. Christianisme et paganisme. Chapitre 3.

note:

idées similaires défendues par Rostovtzeff et Arnaldo Momigliano.

IVe

siècle

le basculement: la guerre civile païen-chrétien

- La conversion de Constantin.

En 313, le général Constantin devient Empereur. Un édit de tolérance du

christianisme est promulgué. Constantin s'entoure de chrétiens et commence à

soutenir discrètement le christianisme en mêlant des symboles chrétiens à

d'autres cultes. C'est généralement mal vu par l'élite mais tout cela n'est pas

totalement nouveau. On a vu que les Sévères, Phillipe l'arabe, et Gallien

avaient déjà fait des gestes de soutien ou de sympathie envers le christianisme

au siècle dernier.

La mère de Constantin

était chrétienne donc l'hypothèse la plus probable c'est que Constantin était

un chrétien dissimulé qui avait secrètement adopté la religion de sa mère dans

sa jeunesse même s'il il n'était pas baptisé. Ensuite, il a avancé son christianisme

très prudemment au début puis a éliminé un à un tous ses rivaux pour obtenir un

pouvoir incontesté dans l'armée et dans l'état pour pouvoir enfin se

permettre de promouvoir plus ouvertement le christianismes. (D'après Eusebe

Césarée, l'affrontement avec son rival Licinius aurait eu des motifs

religieux.) Après l'élimination, de son grand rival Licinius en 325 Constantin

se déclare alors ouvertement chrétien. A Rome c'est alors la

consternation

"A Rome, dans cette citadelle du paganisme, dont

Constantin n'avait pas toujours ménagé soigneusement les préjugés, il était

devenu odieux depuis son changement de religion. Quand il vint dans ses murs en

326, il fut reçu avec des malédictions (Blaconuías), quitta promptement cette

ville et n'y reparut plus. Libanius dit seulement que les Romains employèrent

contre lui l'arme du ridicule ; peu importe que ce soient injures ou

sarcasmes" Arthur Beugnot, Histoire le la destruction du paganisme

Constantin fonde une nouvelle capitale :

Constantinople. L’Empereur se méfie de la possible résistance des aristocrates païens

et préfère recruter des mercenaires barbares dans l'armée (ce qui aggrave la

barbarisation et va créer des tensions ethnico-culturelles dans l'empire).

Il confie à des chrétiens les postes clefs de l'administration qui commencent

à persécuter le paganisme (destruction et pillage de temples païen pour

financer sa politique de christianisation) mais Constantin est rapidement

débordé par les fanatiques qui s'affrontent sur la vraie nature du christ. Au

début il leur répond qu'on ne peut juste pas savoir si il découle du père

ou s'il est de même nature, mais comme la querelle prend des proportions incontrôlables,

afin de faire cesser les troubles il fixe le dogme chrétien et créé l'église

catholique au concile de Nicée. En fait il vient d'ouvrir la boite de pandore,

car les querelles entre sectes chrétiennes vont agiter tout le siècle et

affaiblir l'empire. Entre les ariens, nicéen, donatises et autres ce sera des

massacres dignes de la Saint-Barthélemy entre les différents branches du christianisme.

Constantin dénonce "les temples du mensonge" "les coutumes des temples et la puissance des ténèbres"

La Vie de Constantin écrite par l’évêque Eusèbe de Césarée met en scène

une répression généralisée du paganisme. Rappelons que l’auteur,

conseiller de l’empereur depuis l’époque du concile de Nicée en 325,

rédigea ce texte entre la mort de Constantin en 337 et son propre décès

en 339/340. [..] on peut penser que la cour de Constance II et l’Église

propageaient de conserve l’idée que tous les sacrifices avaient été

interdits par Constantin.

Vincent Puech

- Transformations économique: de

l'evergétisme à la charité / vers le moyen-âge.

Les historien parlent d'évergétisme pour

décrire la générosité pratiquée par les notables consistant à financer des

édifices d'utilité publique, des banquets, des spectacles gratuits, , etc. On a

des mécènes qui font des dons astronomiques à la communauté et sont honorés

pour leur bienfaits.

Ce système et tellement

efficace que Renan écrit "Dans la

haute antiquité, on peut dire que le monde n'avait pas besoin de charité".

Cela paraitra étonnant, mais contrairement

à l'idée qui traine dans l'imaginaire chrétien, le succès initial du

christianisme n'est pas dû à une absence de charité dans le mon païen et le

paradoxe c'est que le christianismes va en fait détruire ce système pour des raisons

théologiques. En effet, la mentalité chrétienne du mépris des honneurs et des richesses

vient bouleverser ce système.

"Fais l'aumône [en secret afin d'éviter] d'être

glorifiés par les hommes" Mathieu 6:2 "Ce n'est point par les

oeuvres, afin que personne ne se glorifie" Éphésiens 2:9. Rejet

chrétien de ceux qui se prennent pour des dieux sur la terre ce qui est au

contraire le but ouvertement avoué des épicuriens et des stoïciens. La morale

chrétienne sera combattu par Spinoza, qui est un restaurateur la morale

païenne, lorsqu'il écrivait à ce sujet: "Rien n'excite plus à la

vertu[faire le bien] que l'espoir permis à tous d'atteindre aux plus grands

honneurs, car tous nous sommes mus principalement par l'amour de la gloire

ainsi que je l'ai montré dans mon Éthique" Spinoza, Traité Politique, VII,

6.

l'interdiction de la glorification des

honneurs est incompatible avec l'évergétisme.

C'est une doctrine essentiellement catholique / aujourd'hui partiellement

corrigé par le protestantisme et qui explique la sous performance économiques

des pays catholiques. (inversion de la domination Europe du sud/ Europe du nord

après la réforme protestante). l'éthique du capitalisme. Max Weber. Là il se

produit l'inverse.

Dans le protestantisme, la théorie de la grâce dit

que dieu a déjà choisi qui il va sauver, et qu'il accorde à ses élus le droit

de jour d'un avant-gout du paradis sur Terre. Donc pour des raisons

théologiques les élus c'est à dire les riches sont admirés car ils sont vu

comme ceux que dieu va sauver. Retour de la philanthropie dans la culture protestante

mais des proportions bien moindre que ce qui existait ans l'antiquité).

Tout cela est contraire à l'enseignement de Jésus qui

enseigne la Haine du riche (qui ne rentrera pas au paradis) et qui invite à

être pauvre. Les esséniens et les premiers chrétiens étaient des communistes

qui vivaient comme dans les monastères.

En l'absence de prestige social les grands

donateurs cessent progressivement leur activité de mécène. Effet complètement

pervers du christianisme. La morale de haine des riches est complètement

contre-productive pour la charité publique en fait. Les grands notables

païens vont de plus en plus garder leur fortune pour eux-mêmes et se construire

des villas immenses avec les dons qu'ils faisaient auparavant à la

communauté. On assiste à la fin de l'évergétisme au IVe siècle

(écoutez Dumezil) apparition de grande villas dotées d'un luxe inutile et mondain pour

l'aristocratie seulement.

L'autre raison de la fin de l'évergétisme c'est le changement de la forme de gouvernement (du Principat au Dominat). "Tant que les consuls romains furent les premiers magistrats d’un pays libre, ils durent au choix du peuple leur autorité légitime ; et tant que les empereurs consentirent à déguiser leur despotisme, les consuls continuèrent d’être élus par les suffrages réels ou apparents du sénat. Depuis le règne de Dioclétien, ces vestiges de liberté se trouvèrent effacés ; et les heureux candidats qui recevaient les honneurs annuels du consulat, affectaient de déplorer la condition humiliante de leurs prédécesseurs. Les Scipion et les Caton avaient été obligés de solliciter les suffrages des plébéiens, de s’assujettir aux formes dispendieuses d’une élection populaire, et de s’exposer à la honte d’un refus public." Gibbon, XVII

L'autoritarisme gouvernemental qui a été nécessaire pour mettre fin à la crise du IIIe siècle, a

républicanisme, à la compétition des notables pour les élections qui donnent

accès aux carrières qui étaient une motivation très forte de l'évergétisme.

Désormais les nominations se font sur le nom de famille et directement par l'administration impériale et

plus à travers les élections populaires. Tendance marquée (pas encore

systématique) à privilégier les chrétiens dans l'administration. La

secte chrétienne

devient l'état profond et se renforce et se prépare à faire son coup

d'état théocratique.

Les évêques remplacent l'ancienne aristocratie romaine

pour la charité publique, mais l'argent part surtout pour les églises

et les monastères et plus autant pour le bien public C'est moins efficace que

l'évergétisme et la pauvreté augmente. Enfin les riches qui commencent eux

aussi à se convertir font désormais des dons à l’église qui sont autant d'impôt

qui échappent à l’état. Le mouvement est très important puisque l'Empereur

chrétien Valentinien limite les dons des vierges et veuves aux évêques qui sont

en train d'aspirer les ressources de l'Etat. "Le métier

lucratif et honteux que les ecclésiastiques exerçaient pour dépouiller les

héritiers naturels, enflamma l’indignation, même d’un siècle

superstitieux." Gibbon, XXV. L'église

bénéficie d'avantages fiscaux énormes qui appauvrissent l'état. Le consul païen

Caïus Prétextatus disait ironiquement : « Donnez-moi la place d’évêque de Rome,

et je me fais chrétien. »

- Vers

le servage. Pour compenser l'absence des dons des grands notables, il

y a augmentation des impôts pour le peuple et durcissement des conditions pour les esclaves. Les petits

propriétaires sont surtaxés, et forcés de vendre leur terre. En 332 sous

Constantin, une loi, conservée au Code théodosien, entérine l'attachement des

colons à la terre, en donnant au maître le droit de poursuivre le

fuyard. Le progrès social est inversé. Avant on transformait progressivement

des esclaves en hommes libres, maintenant, on transforme désormais des hommes

libres en esclaves. Les emplois deviennent héréditaires. Les charges qui

étaient électives deviennent aussi héréditaires. Système de caste qui bloque la méritocratie républicaine.

Les juristes qui ont produit ces lois avaient peu de considérations de

l'individu, de sa créativité et de son esprit d'initiative. C'est la fin du

libéralisme. La société se sclérose et donc la sous-performance économique

est alimentée par ces transformations favorisées par la mentalité apportée par

le christianisme. Gibbon parle d'une politique « qui

abaisse tout ce qui est élevé, qui craint toutes les facultés actives, et

n’attend d’obéissance que de la faiblesse » (le christianisme

appliqué).

"Toute initiative et toute liberté étaient ôtées aux individus et l'Etat les écrasait de son poids." "[Pour

l'empereur chrétien Valentinien] l'empire n'est qu'une immense prison."

"Le triomphe du christianisme coïncide avec un effrayant progrès de la misère

et de la mendicité." p445 "le luxe inouï des puissants s'oppose

brutalement à la misère des pauvres [augmentation de l'injustice]" On assiste à la

"concentration de la propriété entre les mains des puissants"

"l'injustice et l'inégalité ne furent-elles jamais plus graves" p 333

"il semble enfin que les peines soient devenues plus atroces. La législation

criminelle du IVe siècle laisse une impression d'horreur ; beaucoup de lois

semblent dictées par des furieux. Spectacle inattendu au siècle des empereurs

chrétiens" p 454

(Châtiments barbares sous les empereurs chrétiens conformes aux

enseignements de Jésus-Christ qui invite à

mutiler les corps. Ces châtiments cruels de même que la torture des

citoyens avaient disparu grâce à Rome. Désormais, même dans les

monastères, "les abbés se permettaient de mutiler leurs moines

et de leur arracher les yeux" Gibbon)

"Le moyen-âge commence avec Constantin. [Constantin]

ouvrait toutes grandes les portes de l'Empire aux forces ennemies de la

romanité: le christianisme et les barbares, il déclarait terminer la

mission

historique de Rome dans le monde et rendait le naufrage inévitable."

"Si on le juge du point de vue de Rome son compte est lourd. Il a

renforcé sur les grands domaines l'institution naissance du servage, il

a brûlé

les livres des philosophes, il a appelé des généraux germains au plus

grand

honneur de l'État. De vue du Moyen-Âge il faut reconnaître qu'il nous

donne la

première image du souverain médiéval qui vit les yeux levés au ciel. Il

reste

qu'il a trahi Rome."

André Piganiol, l'empire chrétien

- Restauration païenne. Après l'échec de la révolte païenne de Magnence, la Gaulle est déjà en train de s'effondrer . Attaques de germains mais Julien le neveu de Constantin envoyé en mission

rétablit la situation. Bien qu'issu d'une famille chrétienne, Gibbon

raconte que "La vénérable antiquité de la Grèce aspirait à Julien une

tendresse respectueuse qui éclatait en transports, au souvenir des dieux, des

héros et des hommes supérieur aux héros et au dieux qui avaient légué à la

dernière postérité les monuments de leur génie ou l'exemple de leurs vertus" (Gibbon, chap

XXII). Sous

le commandement de Julien, l'armée romaine

redevient la machine de guerre implacable face aux barbares qui avait

jadis permis

à Rome de conquérir un territoire si vaste avec une armée réduite. A la

bataille

de Strasbourg (Argentoratum) en 357 (50 ans avant les grandes

invasions, on voit que les progrès ne sont pas fulgurants chez les barbares), on

compte seulement 243 soldats et 4 tribuns militaires romains tués.

Alors que du

côté alaman, d’après Ammianus Marcellinus, 6000 guerriers tués + de

nombreux

noyés dans le Rhin en s'enfuyant. "Les victoires de

Julien suspendirent un peu les invasions des Barbares, et retardèrent la chute

de l’empire d’Occident." Gibbon, Chap

XIX (qui se serait sinon produite plus tôt).

. Attaques de germains mais Julien le neveu de Constantin envoyé en mission

rétablit la situation. Bien qu'issu d'une famille chrétienne, Gibbon

raconte que "La vénérable antiquité de la Grèce aspirait à Julien une

tendresse respectueuse qui éclatait en transports, au souvenir des dieux, des

héros et des hommes supérieur aux héros et au dieux qui avaient légué à la

dernière postérité les monuments de leur génie ou l'exemple de leurs vertus" (Gibbon, chap

XXII). Sous